古往今来,茶在中国人生活中扮演极其重要的角色,无论是平头百姓、还是文人骚客、或是帝王将相,均与茶有不解之缘。“柴米油盐酱醋茶”的生活必需品也好,“琴棋书画诗酒茶”之精神装饰品也罢。一整部中华文化史,也是茶进化、演变的历史,从粗犷到优雅,从实用到审美。

上古时期,茶是一味药

“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”。说的是神农氏尝百草时,顺便也尝了茶(古时候的“荼”,就是现在的“茶”。《衡州图经》云:“荼陵者,所谓山谷茶茗也”,荼陵,即今日湖南茶陵,以产茶闻名),发现小小几片绿叶,竟然是天然良药,具有清热、解毒、提神醒脑之功效。

在神农氏的带领下,先秦人民将茶叶直接放在嘴里咀嚼,吃法非常粗犷,但能解除一天劳乏。

这是有记载的饮茶的第一种形式。

春秋时期茶是蔬菜,是贡品、祭品

《华阳国志》记载,周武王讨伐时,巴蜀一带曾以茶叶作为“纳贡”珍品,这是茶作为贡品的最早记录。

古时候,先民们都比较敬天尊神,因此,茶也被当作祭品,奉献给祖先和神明。

这一时期,人们吃茶方式仍然很豪放,将枝条和芽叶从茶树上摘下,放在水中烧煮,煮沸后,将茶汤一饮而尽。或者直接当蔬菜,《膳夫经手录》中有云:“晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥。”这种菜味道可想而知,相当苦涩,由此被称为“苦荼”。

西汉时期,茶是商品

茶作为商品流通,最早的文字记录是西汉王褒的《僮约》,其中有“脍鱼炮鳖,烹荼尽具”、“牵犬贩鹅,武阳买荼”等句。这是我国、也是全世界最早的关于饮茶、买茶的记载。由这一记载可知,四川地区是全世界最早种茶与饮茶的地区,武阳(今四川彭山)地区是当时茶叶主产区和著名的茶叶市场(大家最熟知的“前月浮梁买茶去”,那是大诗人白居易自带热点、流量担当,所以老少皆知浮梁是唐代大茶叶交易市场)。

在汉代,大一统国家,人们生活水平略有进步,老百姓就开始考虑饮茶方式的改良,在煮茶时,添加“葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷”等同煮,依靠这些佐料和刺激性调味品的气味,来掩盖茶叶自身的苦涩。

据传,还有另一种吃法,将采摘后的茶叶都做成饼状茶,类似今天的普洱饼的样子。喝之前,先把饼烤红,然后再在陶器里边把它捣碎,最后充入沸水,加肉块及各种调味品……究其本质,仍然是菜汤。

三国两晋,以茶养廉,清谈盛行

三国两晋时期,政权更迭频繁,到处充满斗争。文人以酒麻醉自己,不以道义为重,儒学中衰。旷达之士,目击衰乱,不甘隐避,遂开清谈之风。

晋代出了位饮茶大神——杜育,他有篇著名的赋《荈赋》,所涉及到的范围包括自茶树生长至茶叶饮用的全部过程。从“灵山惟岳”到“受甘霖之霄降”写茶叶的生长环境、态势及条件;自“月惟初秋”至“是采是求”描写了尽管在初秋季节,茶农也不辞辛劳地结伴采茶的情景;接着写到烹茶所用之水当为“清流”,所用茶具,无论精粗,都采用“东隅”(东南地带)所产的陶瓷;当一切准备停当,烹出的茶汤则有“焕如积雪,晔若春敷”的艺术美感;最后写饮茶的奇妙功效。

自此,饮茶之风进入上流社会,士人以饮茶来标榜自己的节俭。典故“陆纳杖侄”即出自这一时期,陆纳曾任吴兴太守,累迁尚书令,有"恪勤贞固,始终勿渝"的口碑,有一次卫将军谢安要去拜访陆纳,陆纳的侄子陆俶对叔父招待之品仅仅为茶果而不满,便自作主张,暗暗备下丰盛的菜肴。待谢安来了,陆俶便献上了这桌丰筵。客人走后,陆纳愤责陆俶"汝既不能光益叔父奈何秽吾素业",并狠狠教训侄子打了四十大板。更著名的典故“以茶代酒”也出自这一时期,以后单独再写一篇。

由杜大神的《荈赋》中“惟兹初成,沫沈华浮。焕如积雪,晔若春敷”一句可看出,当时喝茶已经不煮整片茶叶了,而是将其碾成粉末。茶刚煮好的时候,沫是往下沉的,而细轻的汤花则浮上来,光亮鲜明好像耀眼的积雪,华丽灿烂又如欣欣向荣的春花。1500多年前士人们已经开始了性灵丰富的茶道生活,怪不得后士文人对“魏晋风度”要敬之仰之了。

唐代茶圣出世,初创茶马贸易

唐代是我国历史上的鼎盛时期。据不完全统计,安史之乱前,西域前来唐朝的朝贡多达170余次。中国西部出现了汉藏之间的茶马互市。康藏属高寒地区,海拔都在三四千米以上,糌粑、奶类、酥油、牛羊肉是藏民的主食。在高寒地区,需要摄入含热量高的脂肪,但没有蔬菜,糌粑又燥热,过多的脂肪在人体内不易分解,而茶叶既能够分解脂肪,又防止燥热,故藏民在长期的生活中,创造了喝酥油茶的高原生活习惯,但藏区不产茶。而内地,民间役使和军队征战都需要大量的骡马,但供不应求,藏区和川、滇边地则产良马。于是,具有互补性的茶和马的交易即“茶马互市”便应运而生。

同一时期,被后世尊为“茶圣”的陆羽在游历巴川蜀峡,一路上逢山驻马采茶,遇泉下鞍辨水,目不暇接,口不暇访,笔不暇录。经过长年的积累,写出世界第一部茶叶专著——《茶经》,自此,奠定中华茶道的基础,并将喝茶这件事上升成一门学问、一种文化。

茶道向整个社会敞开,使茶事大兴。紧接着唐三彩出现,茶器开始千变万化,精美考究,并日渐兴盛。在国内通过隋唐大运河把南方的茶叶与文化传播到北方,同时向东西方传播,传到日本之后,瞬间惊为天人,被他们尊称为“唐物”。

就这样,茶叶开始变成大宗的出口商品,变成战争的武器,比如唐德宗提出的“以茶制戎”开始被实施,用以对付北方少数民族的骚扰等等。

在唐初,人们饮茶方法仍然是茶叶末煮茶,《茶经》中有云:“末之上者,其屑如细米”,称为“末茶法”。没错,就是这种吃法在东渡扶桑后,改良成了现在的抹茶冰激凌,抹茶布丁等等。

“茶圣”陆羽提倡“煎茶”,即在“风炉”上的茶釜中煮水,待水微沸之后,将碾好的茶末投入釜心之中,随即用特制的竹筴搅动,等到茶沫满溢之后,将茶汁酌入茶碗中饮用。煎茶的过程中,还需依照个人口感加盐调味。使用这种煎茶法,饮茶时以舀出的第一碗茶汤为最好,称为“隽永”,以后依次递减,到第四五碗以后,如果不特别口渴,就不值得喝了。

为了保存,唐人也制茶饼,在春季明天清晨,趁太阳还没升起,露水未干之时,“采”下茶叶,放进专用的甑釜中“蒸”煮,随后,将蒸后的茶叶用杵臼“捣”碎,再把它“拍”制成团饼“焙”干,最后将茶饼“穿”起,“封”存。

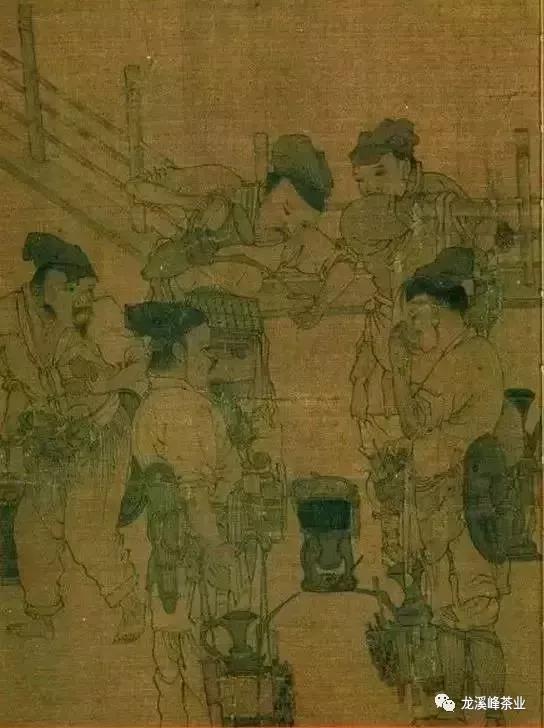

宋代点茶技术飞跃,茶文化繁荣

宋代是以文艺著称的朝代,纵观中国古代史,大概只有宋担得起“风雅”二字。

宋朝有这么一位作死皇帝,明明当皇帝就天下皆知了,他偏不,要靠一身才华,要当书法家、当画家、当作家,同时还茶艺精湛,自学点茶,甚至还写了一本茶学著作《大观茶论》,弘扬茶文化。

在宋徽宗赵佶(一手缔造出“瘦金体”和“靖康之耻”)自上而下的推动下,茶事和事茶几乎成了宋朝的基本国策。据史料《东京梦华录》记载,北宋开封茶馆几乎和现代银行自动柜员机一般,二十四小时不断营业,饮茶者涵盖三教九流。南宋临安城的繁荣程度甚至超越开封,吴自牧《梦梁录》记载:“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三鼓,游人始稀,五鼓钟鸣,卖早市者又开店夷”。除了灯火不能追及现代外,已堪称不夜城。两宋品饮之雅上自天子,下至民众。

在朝野上下一片火热中,宋人不满足于煮茶,而是流行“点茶”。最早的点茶,起于晚唐。苏廙在茶书《十六汤品》提出 “点茶”,与煎茶不同,点茶是向茶盏中的茶末注入沸水,一边注水一边击拂。即用勺筷或竹筅环回搅拌,使茶末与水溶解并泛起细小的泡沫。

在《十六汤品》中,将茶的煮法分解为十六种,将煮水的沸滚程度分为三种,注水的缓急又分为三种,茶器种类的不同再分为五种,连煮水用的薪炭燃料也可分为五种,由是共计十六汤品,且都是点茶之法。点茶法格外重视点汤的技法,强调注水时水流的通畅,水量的适度,落水点的精准。在点茶的过程中,还要用特定的工具不停地击拂,以求生成浓郁而悬浮的泡沫,如细腻的积雪般覆盖在茶面上,经久不散,颇有现代小资们喜欢的卡布奇诺的调调。

在“点茶”的基础上,逐渐兴起“斗茶”,斗茶一验水痕,二斗茶色——茶盏杯壁上没有茶末水痕,茶汤颜色青白,方是一盏好茶。斗茶要取胜,也有大学问:只有当茶末极细、调膏极匀、火候适中、水温精确、水与茶末的比例恰到好处、预热时时机拿捏到位、冲点时水流紧凑不断、击拂时动作娴熟连贯,最终点出的茶才能呈现完美的悬浮胶着状态。形成的汤花匀细,就可以紧咬盏沿久聚不散,这种最佳效果,名曰“咬盏”。反之,若是汤花泛起却不能咬盏的话,就会很快散开,汤与盏相接的地方,就会露出茶色的水线,称为“水痕”。最终比拼的胜负手,就是看水痕出现得早晚。水痕越晚出现者为胜方。此中任何一步没有做到位,就很有可能在“斗茶”中败下阵来。

要做高颜值茶汤,就需要更细的茶末。在苏东坡的笔下,细碎的茶末被称为“飞雪轻”、“瑟瑟尘”。细腻的茶末制成的茶饼,被称为“茶团”,其中最出名的,是福建建安凤凰山所产的“北苑茶”。由北苑茶制成的茶团,分为“龙团”和“凤团”,供北宋皇家和高级官员享用。宋徽宗时,著名茶师郑可闻以茶叶“银丝冰芽”制成的“龙团胜雪”,只取新茶当中的一缕,再以清泉水洗涤,使其闪耀着光芒,根根如银丝一般。这种茶饼,每一团都要卖到四万钱之多。仁宗时,蔡襄所制作的“小龙团”,一斤就价值黄金二两。

宋人就这样点着斗着,点出东坡居士的各种喝,睡觉起来喝: “沐罢巾冠快晚凉,睡余齿颊带茶香”、“春浓睡足午窗明,想见新茶如泼乳”。晚上办事喝:“簿书鞭扑昼填委,煮茗烧栗宜宵征”。创作诗文更得喝:“皓色生瓯面,堪称雪见羞。东坡调诗腹,今夜睡应休”。斗出赵明诚、李清照夫妇“赌书消得泼茶香”(纳兰性德词)。点出“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红”,也斗出了“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”。

明清沏泡散茶,臣民同享茶乐

元朝立国太短,北方游牧民族不懂也不屑于懂汉文化。因此元朝茶文化无亮点可言。

明朝开国皇帝朱元璋出身底层,深知贫困农民的种种艰辛。在他称帝之前,能接触到的茶,也只有流行于社会底层的散茶,因此,他对散茶有天然亲切感。喝散茶,在壶或盏中直接开水一冲,喝完随手倒掉,简单便捷。

皇室和上流社会的喜好往往能左右时代风尚,朱元璋“罢造龙团,惟芽茶以进”新政出台后,斗茶之风一扫而去,社会风气向平实朴素转变。普天之下,臣民都能享用饮茶的快乐,各地茶叶跟着改头换面。

明清之际,第一泡茶利器紫砂壶开始制造,发酵工艺也有了实质性进展,福建、广东两省的红茶、乌龙茶制作工艺逐渐走向成熟,喝了几千年绿茶的中国人,做出了各种发酵程度的乌龙茶、红茶、黑茶等等。与之相关,东南一带的饮茶风尚发展成与乌龙茶香高、醇厚、耐冲泡等特征相适应的传统工夫茶法(清代袁枚《随园食单》中记载:“余游武夷……僧道争以茶献,杯小如胡桃,壶小如香橼……先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之,果然清芬扑鼻,舌有余甘。令人释燥平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清而味薄矣,阳羡虽佳而韵逊矣。”)

明清之际,第一泡茶利器紫砂壶开始制造,发酵工艺也有了实质性进展,福建、广东两省的红茶、乌龙茶制作工艺逐渐走向成熟,喝了几千年绿茶的中国人,做出了各种发酵程度的乌龙茶、红茶、黑茶等等。与之相关,东南一带的饮茶风尚发展成与乌龙茶香高、醇厚、耐冲泡等特征相适应的传统工夫茶法(清代袁枚《随园食单》中记载:“余游武夷……僧道争以茶献,杯小如胡桃,壶小如香橼……先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之,果然清芬扑鼻,舌有余甘。令人释燥平矜,怡情悦性。始觉龙井虽清而味薄矣,阳羡虽佳而韵逊矣。”)

到了清朝,茶已经成为人们日常生活不可或缺的饮品,茶馆风行,想想现存的百年老茶馆,哪个不是从清朝兴起的?多少老少爷们,穿着长衫提着鸟笼执着手抓壶走几步道咪一小口。或者有事没事泡个茶馆,谈天说地,指点江山。

此时,茶叶开始向荷兰、法国、英国等国家出口,受到当时欧洲国家皇室的青睐,中国茶叶正式进入欧洲市场,洋人们就用卖给我们鸦片的钱,来买我们的茶叶。

今天最好的时代,最坏的时代

其实,写到宋朝时,早已经禁不住唏嘘感慨,宋朝的文化艺术高度发达,被西方人称为“东方文艺复兴”,但文弱的宋人抵挡不住游牧民族的铁蹄,我们该责怪举国性的玩物丧志,还是历史发展的必然?

自陆羽著《茶经》起,伴着茶香的时光已悄然逝去一千多年。

今天是最好的时代,因为有了科学的种植技术、有改良革新的制茶工艺、有各种储存保质条件,更有数不清的各式茶品可供选择。

今天又是最坏的时代,因为有了农药化肥、有了虚假宣传、有了各种华而不实的包装、甚至出现了各种不切实际的哗众取宠,比如某款天价大师茶,比如某些让妙龄少女用嘴采摘的茶等等。

好在茶人们,已经在觉醒,在回归,比如龙溪峰。

1、自然农法,生态茶园,精选鲜叶做好茶

龙溪峰自有生态茶园,经14年土壤改良,拒绝播洒化肥农药,精选每一片鲜叶,以保证茶叶品质。

2、关心茶农,共同致富,合作发展做好茶

龙溪峰始终关注当地农民,与农民共同致富共同发展。

3、传承传统,科技创新,精工细作制好茶

传承300年传统工艺,并大胆创新,全手工制作。

4、官方直营,厂家直销,拒绝暴利销好茶

龙溪峰茶由官方直营,拒绝过度包装,拒绝暴利。